IntraMed llevó adelante esta encuesta con 414 profesionales de la salud de Latinoamérica, con el objetivo de aportar evidencia actualizada sobre las percepciones de violencia que tienen los actores del sistema en su práctica cotidiana. El propósito es visibilizar una problemática creciente y multifactorial que impacta en la calidad de atención, el bienestar del equipo de salud y, en última instancia, en los propios pacientes.

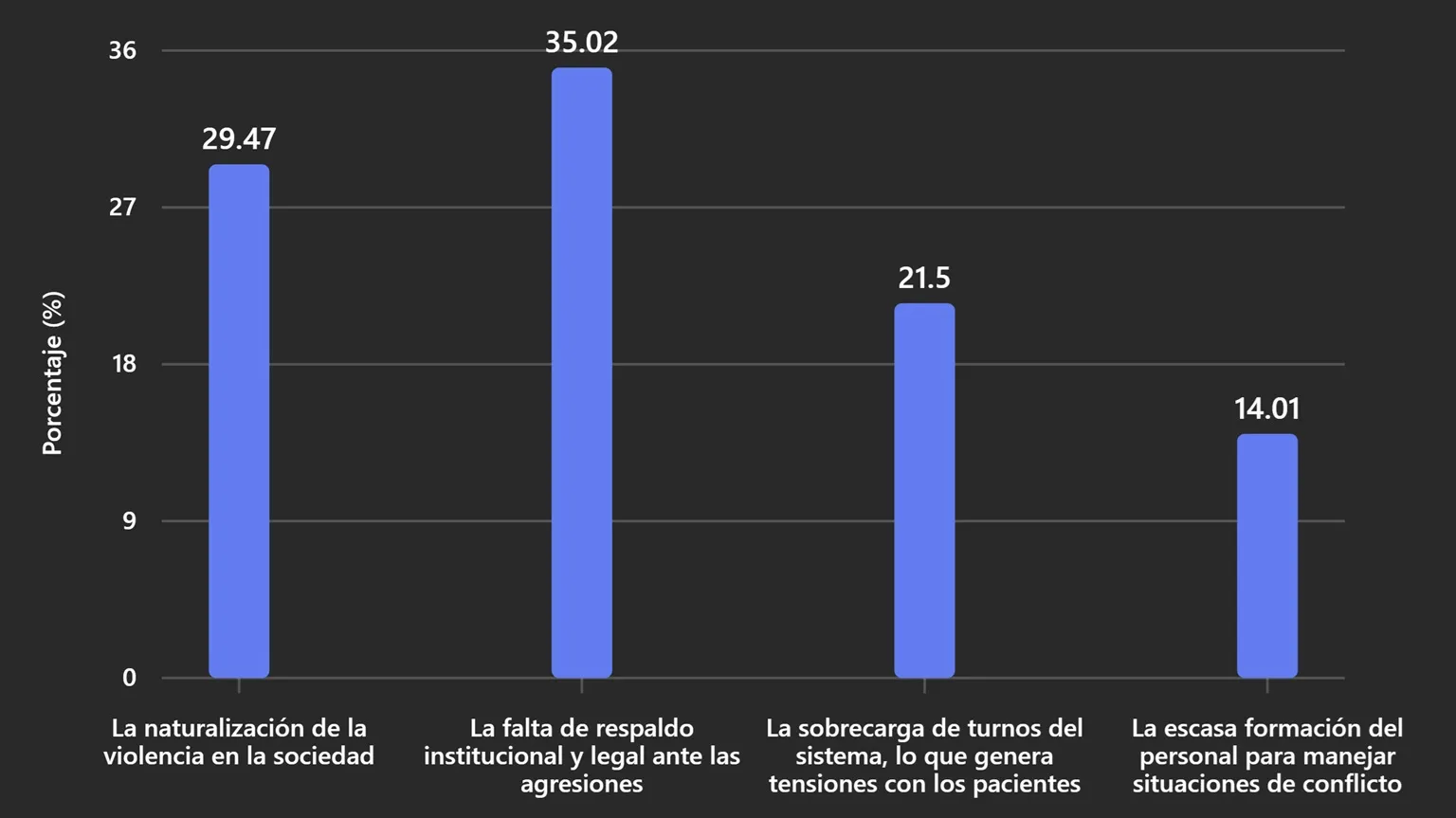

Encuesta IntraMed. ¿Cuál considera que es el principal desafío que enfrenta el equipo de salud frente a la violencia en la práctica médica? (N=414)

Los datos que emergen de la encuesta sobre violencia en el ámbito sanitario son cifras estadísticas y un reflejo de la realidad que atraviesa nuestro sistema de salud en América Latina. Nos encontramos ante un fenómeno que trasciende la anécdota aislada para instalarse como una problemática sistémica que demanda atención.

La naturalización de la violencia en la sociedad, identificada por el 29,47 % de los encuestados, denota que hemos permitido que se infiltre en los espacios más íntimos de la medicina, aquello que denostamos. Esta naturalización no surge en el vacío: es el producto de una sociedad que ha perdido la capacidad de denuncia ante la agresión y que ha convertido la violencia en moneda corriente de intercambio.

La evidencia internacional respalda esta percepción. Varios estudios demuestran que entre el 8 % y 38 % de los trabajadores de la salud sufren violencia física en algún momento de sus carreras, mientras que muchos más enfrentan amenazas o agresión verbal. En Argentina, las cifras son más alarmantes: el 62,9 % del personal de salud ha experimentado violencia, con un porcentaje significativamente más alto que el promedio latinoamericano del 54,6 %.

¿No resulta paradójico que aquellos cuya misión es cuidar sean sistemáticamente agredidos y no cuidados? Esta contradicción expone la fractura profunda entre el ideal y la realidad.

El 35,02 % de los profesionales señala la falta de respaldo institucional y legal como el principal desafío. Esta cifra representa a miles de profesionales que enfrentan la violencia con la sensación de estar desamparados.

La realidad institucional revela cifras devastadoras sobre la impunidad. Ya desde hace más de una década, sabemos que solo el 10,95 % de las agresiones son denunciadas ante los tribunales, mientras que en otros estudios, el 96,3 % de las agresiones físicas y el 100 % de las amenazas no se denuncian. Esta brecha entre la experiencia de violencia y la respuesta institucional crea un ciclo en el que la impunidad alimenta más violencia.

Las instituciones sanitarias, que deberían ser escudos de protección para sus trabajadores, son espacios en los que la vulnerabilidad se institucionaliza. La ausencia de protocolos efectivos, personal de seguridad adecuado y respaldo legal concreto transforman los turnos médicos en situaciones imprevisibles.

De la mano de lo anterior, la sobrecarga de turnos del sistema, identificada por el 21,5 % de los encuestados como origen de la violencia, es el síntoma de un mecanismo social que ha perdido su capacidad de contener las necesidades de salud de la población. Cuando los profesionales deben atender más pacientes de los que humanamente pueden manejar con calidad, la relación terapéutica se deteriora. Los pacientes perciben esta limitación como negligencia, generando una frustración que puede canalizarse hacia la violencia.

El 14,01 % identifica la escasa formación del personal para manejar situaciones de conflicto como un desafío central. La formación médica tradicional se ha centrado históricamente en el diagnóstico y el tratamiento de ñas enfermedades, pero ha prestado escasa atención al desarrollo de habilidades comunicacionales y de manejo de conflictos. Los profesionales de la salud reciben años de entrenamiento para manejar emergencias, pero prácticamente ninguna preparación para enfrentar desafíos emocionales.

Esta carencia formativa los deja indefensos ante situaciones que requieren técnicas específicas de desescalada, comunicación asertiva y manejo de crisis. La ausencia de competencias transforma encuentros potencialmente conflictivos en episodios de violencia que podrían haberse evitado.

Las consecuencias trascienden el momento del incidente. Los profesionales agredidos experimentan repercusiones emocionales, estrés, impotencia, enojo, llanto y temor. Más alarmante aún, el temor se instala en ña práctica diaria, al punto de que muchos consideran cambiar de profesión, debido a la violencia.

Las investigaciones hablan de que los profesionales víctimas de las agresiones mantienen relaciones más distantes con los pacientes y practican "medicina defensiva" por miedo a nuevos episodios. Es una respuesta adaptativa, aunque comprensible, pero que erosiona la calidad de la atención y perpetúa un ciclo de desconfianza mutua.

La naturalización de la violencia, entonces, crea un fenómeno no deseado: cuando los profesionales de la salud experimentan agresiones, pueden desarrollar actitudes defensivas que, paradójicamente, aumentan la probabilidad de futuros conflictos. La medicina defensiva, el distanciamiento emocional y la pérdida de empatía, aunque mecanismos de autoprotección comprensibles, pueden percibirse por los pacientes como frialdad o desinterés, alimentando nueva frustración y una potencial espiral de violencia.

Este círculo vicioso se ve amplificado por la falta de espacios de elaboración institucional de estos traumas. Los profesionales, carentes de apoyo psicológico adecuado, procesan estas experiencias en soledad, frecuentemente desarrollando estrategias de afrontamiento disfuncionales, que impactan negativamente en su práctica.

La pregunta no es si podemos eliminar completamente la violencia del ámbito sanitario, sino cómo podemos construir un sistema más resiliente y humano, que minimice su incidencia y maximice la capacidad de recuperación cuando ocurre.

Los resultados de esta encuesta esconden una pregunta: ¿hasta qué punto es éticamente aceptable que los profesionales de la salud soporten violencia en nombre del cuidado del otro? ¿Cuándo la vocación de servicio se convierte en victimización?

No podemos seguir romantizando el sufrimiento del personal sanitario como parte inevitable de la profesión. La violencia contra los profesionales de la salud compromete la calidad de la atención y, en última instancia, daña a toda la sociedad.

Hemos construido un sistema donde aquellos que tienen la misión de cuidar la salud de otros están sistemáticamente expuestos a situaciones que comprometen su propia salud física y mental. Mientras se exige excelencia en la atención, exponemos a los actores del sistema a condiciones que minan su capacidad de brindarla.

¿Qué hacer?:

- Primero, necesitamos reconocer que la violencia en salud no es un problema exclusivamente médico, sino social. Abordarla requiere estrategias que vayan más allá del ámbito hospitalario, incluyendo educación comunitaria sobre derechos y responsabilidades en la relación médico-paciente.

- Segundo, es imperativo desarrollar sistemas de respaldo institucional efectivos que incluyan protocolos claros de actuación, apoyo legal inmediato y seguimiento psicológico para las víctimas. La tolerancia cero hacia la violencia debe ir acompañada de mecanismos concretos de reparación.

- Tercero, la formación médica debe incorporar competencias específicas en comunicación, manejo de conflictos y autocuidado profesional. No podemos seguir enviando profesionales a la primera línea sin las herramientas necesarias para navegar la complejidad relacional del acto médico contemporáneo.