Introducción |

El paracetamol es uno de los analgésicos y antipiréticos más utilizados en todo el mundo. En el contexto del embarazo, su prescripción ha sido frecuente debido a la seguridad percibida frente a otros fármacos. Sin embargo, desde hace algunos años surgieron preocupaciones sobre sus posibles efectos en el desarrollo neurológico de los niños expuestos en la etapa prenatal. Esta investigación publicada en JAMA ofrece nueva evidencia para responder a esa inquietud.

Diversos estudios observacionales habían sugerido que la exposición intrauterina al paracetamol podría asociarse a un mayor riesgo de autismo, déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y discapacidad intelectual. A pesar de ello, la heterogeneidad metodológica y los posibles sesgos dificultaban establecer conclusiones firmes. El estudio sueco se propuso clarificar esta relación con un enfoque de cohorte poblacional y un seguimiento de gran escala.

El análisis se desarrolló a partir de registros médicos nacionales, que constituyen una herramienta robusta para evaluar exposiciones y resultados de salud en poblaciones extensas. La utilización de bases integradas permite ajustar por factores de confusión y realizar comparaciones confiables entre grupos expuestos y no expuestos.

Resultados principales |

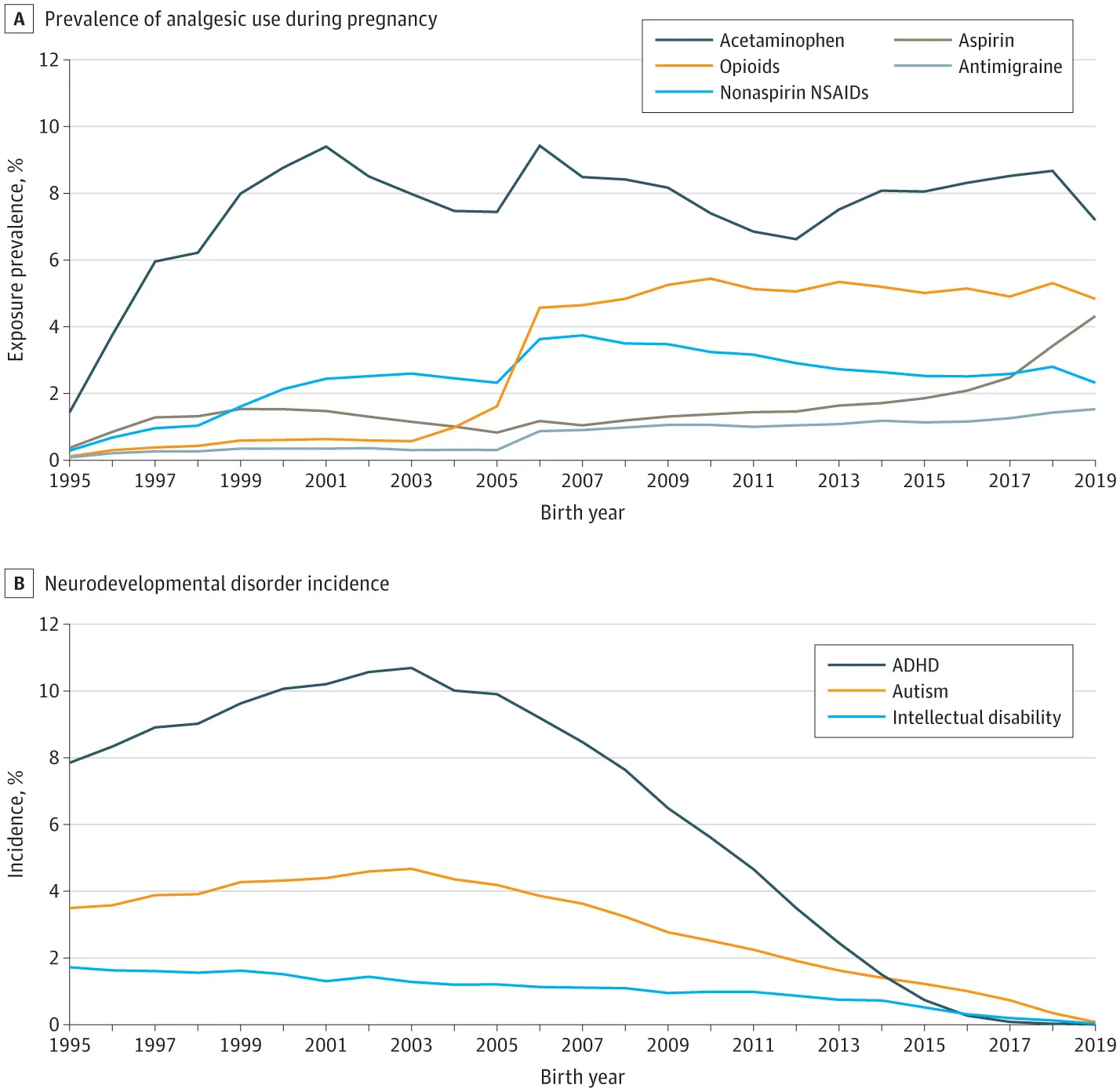

La cohorte incluyó a 2,48 millones de niños nacidos en Suecia entre 1995 y 2019, con información disponible sobre prescripción y dispensación de paracetamol a sus madres durante el embarazo. El desenlace principal fue la aparición de diagnósticos de trastorno del espectro autista (TEA), TDAH o discapacidad intelectual (DI) en la infancia.

Los resultados mostraron que no se identificó una asociación clínicamente significativa entre el uso materno de paracetamol durante el embarazo y el riesgo de TEA, TDAH o DI en los hijos. Aunque se observaron pequeñas variaciones estadísticas en algunos subgrupos, estas no se mantuvieron en los análisis más estrictos de control por factores de confusión.

El análisis de hermanos confirmó la ausencia de un vínculo consistente entre la exposición prenatal al paracetamol y los trastornos del neurodesarrollo. Este hallazgo es particularmente importante porque reduce la probabilidad de que factores familiares no medidos expliquen la relación.

En términos absolutos, las diferencias de riesgo fueron mínimas y carecieron de relevancia clínica. Esto respalda la hipótesis de que las asociaciones sugeridas en estudios previos podrían deberse a sesgos residuales, diagnósticos diferenciales o factores de confusión no controlados.

La prevalencia del uso de analgésicos durante el embarazo fue de 185 909 (7,5%) para paracetamol, 39 811 (1,6%) para aspirina, 61 597 (2,5%) para antiinflamatorios no esteroideos (AINE) sin aspirina, 81 970 (3,3%) para medicamentos opioides y 19 687 (0,8%) para medicamentos antimigrañosos. La incidencia acumulada de trastornos del neurodesarrollo fue de 68 584 (2,8%) para el autismo, 146 386 (5,9%) para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y 24 554 (1,0%) para el trastorno intelectual.

Interpretación de la evidencia |

El trabajo aporta un nivel de evidencia significativo debido a la magnitud de la muestra, el seguimiento a largo plazo y la estrategia de comparación entre hermanos. Estos elementos refuerzan la validez de los resultados y contrastan con las limitaciones de estudios anteriores más pequeños o de diseño transversal.

Los autores enfatizan que los hallazgos deben interpretarse en el marco de un uso prudente. El paracetamol sigue siendo considerado la primera opción analgésica durante el embarazo, especialmente frente a antiinflamatorios no esteroides que pueden generar complicaciones fetales y maternas.

Asimismo, el estudio sugiere que la exposición intrauterina no incrementa sustancialmente el riesgo de autismo, TDAH o discapacidad intelectual. Esto brinda tranquilidad tanto a los profesionales de la salud como a las mujeres que requieren analgesia o antipiréticos durante la gestación.

El consenso internacional sigue siendo que todo fármaco administrado en el embarazo debe usarse con cautela. Sin embargo, la evidencia actual refuerza que el paracetamol, en dosis adecuadas, mantiene un perfil de seguridad favorable frente a otras alternativas terapéuticas.

Además, la investigación aporta un mensaje relevante en términos de salud pública: eliminar la incertidumbre sobre un medicamento de uso tan extendido contribuye a evitar alarmas innecesarias y a sostener prácticas basadas en datos sólidos. Este punto es clave porque la ansiedad materna frente a la posibilidad de efectos adversos también puede generar riesgos indirectos. El estudio, por lo tanto, no solo esclarece un aspecto clínico, sino que también ofrece un marco de confianza que puede orientar políticas sanitarias, guías de prescripción y la comunicación médico-paciente en un tema sensible como es la medicación durante la gestación.

Limitaciones reconocidas |

Los autores mencionan que no fue posible precisar con exactitud la dosis ni la duración de la exposición al paracetamol. Además, como en toda investigación observacional, persiste un margen de confusión por factores no medidos. Aun con estas limitaciones, el tamaño de la cohorte y la estrategia de comparación entre hermanos otorgan gran solidez a los resultados.

Conclusiones |

Este trabajo publicado en JAMA constituye la evidencia más sólida hasta la fecha sobre el vínculo entre paracetamol prenatal y trastornos del neurodesarrollo. Sus conclusiones son claras: no existe un aumento clínicamente relevante del riesgo de autismo, TDAH o discapacidad intelectual en la descendencia.

El paracetamol mantiene su rol como fármaco de elección en el embarazo cuando se requiere analgesia o reducción de la fiebre. Sin embargo, los autores recuerdan que todo medicamento debe administrarse con la dosis mínima efectiva y durante el menor tiempo posible.

En síntesis, este estudio refuerza la seguridad del paracetamol durante la gestación y contribuye a despejar dudas que habían generado preocupación tanto en la comunidad médica como en la población general. Su valor reside en brindar un marco de confianza sustentado en datos poblacionales de gran alcance.